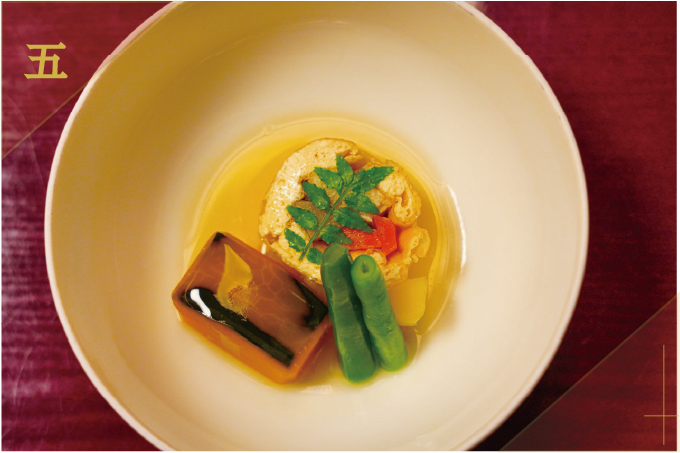

お料理

料亭の起源は、18世紀後半“御留守居茶屋”と呼ばれた料亭が各藩の御留守居役により

幕府の高官や他藩との接待、折衝に利用された頃に始まるとされております。

そこで供された酒宴を中心にした料理が会席料理のはしりです。

狭いようで広い日本、地方それぞれのまた四季折々の海の幸、山の幸に恵まれます。輸送技術の発達もあり各地の食材が東京にいながらにして楽しめるようになりました。「料亭きよし」では豊洲に集まる素材と産地直送の素材の持ち味を生かし、日本の自然の恵みの中に料理の粋を味わっていただくように努力しております。

日本料理店とは、供される料理が美味しい、ただそれだけでは完成しません。時にはお三味線や踊りも楽しめる舞台でもある「お座敷」に、仲居・芸妓の「サービス」と「料理」とが三位一体になって「勝義の日本料理店=料亭」をなすものと弊店では考えております。

それではきよしの会席料理の献立の流れをご紹介しましょう。

※写真はある日の「きよし」の献立を撮影したものです。